艺术史是一部五感(如美术中的视觉)表现技术创新史及其表现符号系统的创建、占位史,初期由超现实主义的现实再现驱动演变为对现实精神活动的艺术家做为普遍人类个体的判逆心理心而外向的差异化观念驱动,本质上是通过眼耳鼻身意的内外感统及心理活动完成或再现当时社会群体共向或个体及至自身的想象、现实世界的虚拟化表达。同时艺术表达具有依据人类生产力和社会形态、阶段状态发展、衍生的目的使命,具有不可倒退的时代性,即艺术总体是向前发展的。艺术的伟大、记录与否首先由其是否完成所承载的时代意志而决定,这是群体共向精神活动的艺术体现,其次由是否建立具有鲜明个性符号系统的差异性并引发群体或时代共鸣所决定,这是个体或创作者自身的人格化体现。

素质到人,大致描述或涵盖硬件到软件(可定义为行为主体)、行为到意识(可定义为行为目地),从素质教育的本身来看,可以理解为体能、艺能、心理行为和精神意致的教育、培育。

但限于当前的基础教学设施、教学范围,及主客体的教育投入,更像似一种“能力教育”,这种能力从某一角度来讲是能力的技术性提升,更多的侧重在个体的软硬件升级,或是行为主体的提升,一如人工智能,不断获取数据和算法。然而我们在“行为目地”方面的培育或自觉性的教育是较为缺失的,如果计算机的后台计算或硬件很强,但仍需等待外部的指令输入和操作反馈,往往是一种被动。

我们的教育关注主体教育本身或较为忽视主体(阶段或长期)目地的培育,或把目地教育简单粗暴地单一指向为成绩、奖项或学历、能力的阶段性成果,必然会造成绝大多数人的能力培养投入的失效和能力重塑,反应出来的就如大学阶段散漫、中年再定位再学习的客观社会现象,因为这一能力指向的赢家和能力应用范围始终是有限和稀缺的。从人的长期或健康度培育来看,我们应当首当建立行为目地的自觉性或试验性教育,通过意志的方向要来匹配相应的能力教育,这才是“因材施教”的正解,而不是因对能力学习不同方式而因材施教的理解。

所以我们的社会或部门应当形成或建立平等看待、对待个体目地的眼界、心态,而不仅以能力来判断人的高下,并形成健康的社会教育机制。回到个体上,我们更应关注个体且广泛的目地向往,帮助个体形成自我、自觉、自信认同的成就感教育,在这个过程中我们可以拥有不同能力的成就感、幸福感、快乐。

所以,我们的素质教育,是不是可以更名为成就感教育、幸福感教育。

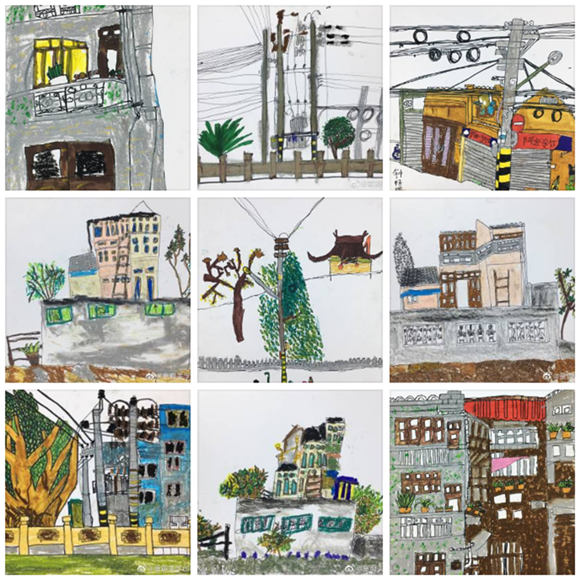

西方现代经济和科技产品的强势推进了其文化的在世界各地的传播和植入,当下的中国(儿童)美术教育中也受其影响,这本无优势好坏之别。只是行业、教学机构、教师等多维度过于强化西方美术的话语和视觉性,尤其是面对现代艺术和所要达到的【艺术视觉感观】上的教育,强调成人世界下理解和追求的的【艺术张力】,不假思索地近乎迎合的姿态去让(儿童)呈现“扭曲感、变态美”,并将其美化为【艺术】或【儿童美术】。这种审丑的美术教育在受众没有审美能力的情况下通过教育者传递为艺术正确性,是值得反思和正视的。我们相信,正确的儿童美术或艺术教育,应当是传递和树立【美的价值观】和【美的视觉】的,无论东西方。那些在艺术史上所展现的“张力”,是艺术表现群体自然成熟的浪漫主义和写实主义,而不是被动植入的视觉形式和语言。

书法艺术本质上是一种构成艺术,这种构成不仅限于单字和整体上的空间、点线面关系,及笔触美感,传统意义上的书法大师及书法作品及由此产生的书体不外乎寻找这种独特的构成形式、美感,只是它的每一次产生是“主动的偶合”事件,因这一特性,使它区别于其他“主观塑造”的艺术类型、形式。书法另一个内象是其具有“记录”性质,记录现实文本,记录个体的外化情感、个性,使书法在完成构成形式之上塑造精神的光辉和魅力。而在现下日常书画的工具、材料被其它手段方式替代的当代,书法做为记录的性质似乎被更高阶、更直白或更快速的形式(如影像)剥离了。那么当书法仅剩下“构成形式美感”的时候,当代书法艺术能有多大的创造力去突破方块字的造型,发展出当代的书法艺术呢?!从这个角度上来说,我们便不难理解被上传至网络的各类【鬼书】行为作品,他们只是在探索构成形式上走得比较“远和极致”而已。

快乐学习的本质是学习主体在自我的意识下获得成就感。即完成挑战赛一般不断地对新阶段“难题”的挑战和进级,或是在自我能力与个性下的成果性获取,而非限于学习过程中的被动给予的快乐和游戏。成就感来源不限于学科、技能与才艺,或是情感的自由表达,通过成就感的塑造,帮助学习主体获得自我的价值和能力认可,近而让其走上自我意识和能力的发展道路。我们的教育应该拓宽给予孩子成就感的认同和发展的道路,而不应仅限于书本知识的成就,每个孩子的个性不同决定了每个孩子成就感的兴趣点不同。让孩子尝试【赢】及品尝到【赢】的味道,用他自己的方式,进而建立孩子的自我价值的觉醒。

⛰️🌳👾🌨️🍚